無料枠を使うデメリット

使ったデータが AI の学習に利用されますので、気になる方は有料版をお使いください。

必要なもの

- 会議の録音データ(wave、mp3など)

- 日本語の精度が高い文字起こしツール(LINE WORKS AI NOTE 無料版)

- 議事録作成用AI(Google Gemini 無料版)

会議の録音データの作り方

※既に録音データがある場合は、「文字起こしツールでのテキストファイルの作り方」へ進む

スマホで録音する場合

- iPhone純正アプリ「ボイスメモ」iPhoneのボイスメモで録音する - Apple サポート (日本)

- Android純正アプリ「レコーダー」レコーダー - Google Play のアプリ

PCで録音する場合(PCを使ったオンラインミーティング向け)

概要

- 録画して、録画データを、音声データに変換します。

必要なソフト

- 録画ソフト「OBS」OBS Studioをダウンロード

- 音声データ変換ソフト「VLC media player」https://www.videolan.org/vlc/

OBS での録画のやり方

- OBS プロファイル → 新規

- プロファイルの名前を入力 → 自動構成ウィザードを表示するにチェック

→ OK - 録画のために最適化し、配信はしない → 次へ

- FPS を 30に変更 → 次へ

※FPS は1秒間に何コマで録画するのかを決める部分です。

60の方がなめらかですが、ファイルサイズが大きくなります。

議事録作成用には、30コマが最適です(テレビと同等) - 設定を適用

- ソース → プラスマーク

※ソースとは何を録画するのかを選択する部分です - 画面キャプチャ

- OK

- ディスプレイが1つしかない場合は、そのままOK

ディスプレイが2つ以上ある場合は、プライマリモニターを選択 → OK - 設定

- 音声 の設定で、オンラインミーティングの時に使っているスピーカーとマイクを選択 → OK

※デスクトップ音声の部分は、スピーカーの事です。

ヘッドフォンを使っている場合は、ヘッドフォンを選択

PCのスピーカーを使っている場合は、スピーカーを選択。 - 録画をクリックすると、ディスプレイの画面と、自分がマイクで話す声と、スピーカーから聞こえる音を録画します。

- 録画終了をクリックすると、録画完了します。

- 録画データはビデオフォルダに保存されています。

VLC media player で音声データに変換する方法

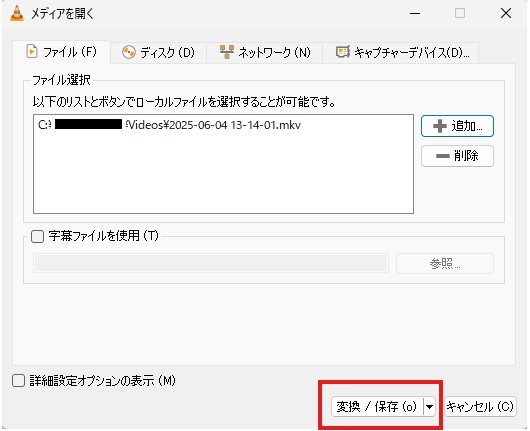

1. VLC メディアプレイヤーを起動 → メディア → 変換/保存

2. 追加 をクリック

3. ビデオフォルダが開く → 録画データをクリック → 開く

4. 変換/保存 をクリック

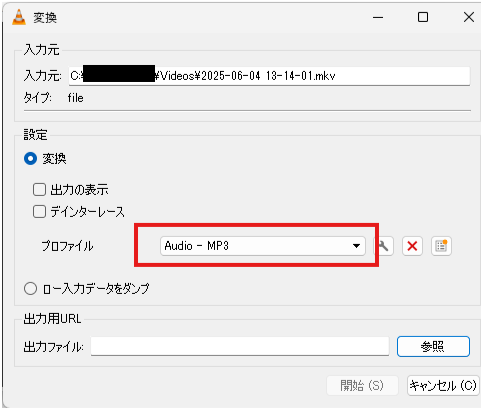

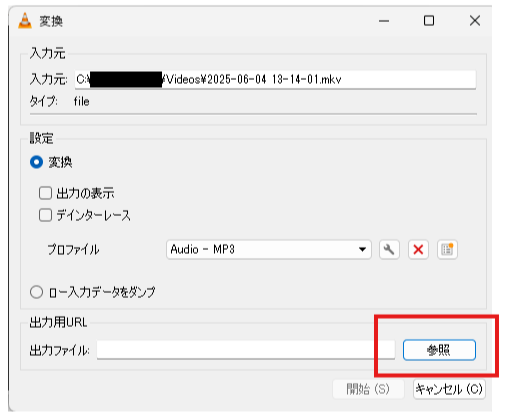

5. プロファイル → Audio - MP3 を選択

6. 参照 をクリック

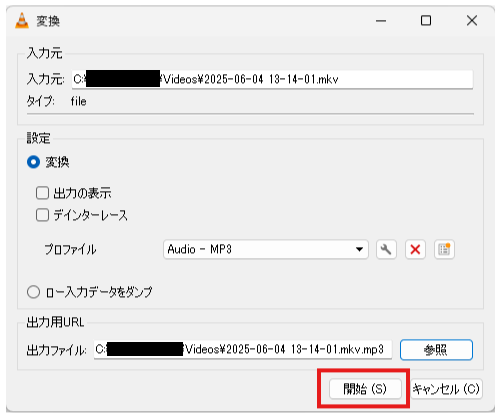

7. ビデオフォルダが開く → ファイル名に「.mp3」と追記 → 保存

(.mp3 は、ドット エム ピー スリー と書いています)

8. 開始 をクリック

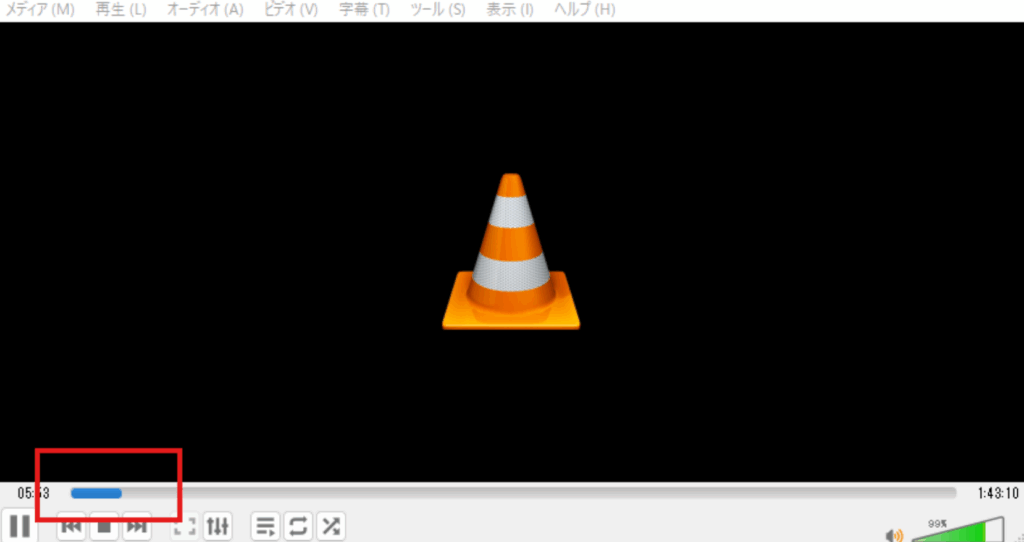

9. 変換が開始され、青色のメーターが右端までいったら 音声ファイル変換完了

10. 変換された音声ファイルはビデオフォルダに保存

文字起こしツールでのテキストファイルの作り方

- LINE WORKS アプリ内の AI NOTE ツールをクリック

- ブラウザで AiNote が開くので、そのまま音声ファイルをドラッグアンドドロップ

- 文字起こしが完了したら、右上のダウンロードマークをクリック

→ 音声記録をダウンロード - テキスト(.txt) を選択 → ダウンロード

Google Gemini で議事録の作り方

- Google Gemini をブラウザで開きます。https://gemini.google.com/

- プラスマーク をクリック

- ファイルをアップロード をクリック

- テキストファイルを選択して、以下内容で議事録作成を入力して、Enter

→ 議事録が表示される → コピーして、Word などに貼り付けて完了。

添付の会議の文字起こしテキストから、詳細な議事録を作成してください。

【含めるべき項目】

・会議名:

・日時:[会議の日時を具体的に記載]

・場所:[会議の場所を具体的に記載]

・出席者:[可能であれば、テキストから抽出、または別途指示]

・欠席者:[該当する場合]

・議題:

・各議題に対する議論内容の要約:

・決定事項:

・アクションアイテム(担当者、期限も明記):

・次回会議の予定(もしあれば):

・その他特記事項:【指示】

・各議題ごとに、主要な発言や議論のポイントを分かりやすくまとめてください。

・決定事項とアクションアイテムは、箇条書きで明確に記載してください。

・話者名は、文字起こしテキストに情報があればそれを元に、なければ「発言者A」「発言者B」のように仮定して記述してください。(もし話者情報が重要であれば、別途指示するか、文字起こし段階で話者分離を行うツールを選んでください)

・専門用語や略語があれば、必要に応じて注釈を加えてください。

・全体のトーンは客観的かつ正確にお願いします。

ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。