「IT / ICT Glossary」シリーズでは、主に国家資格「ITパスポート(iパス)」に関連した用語を解説致します。

iパスの学習範囲は「企業と法務」など、システム以外の分野も含まれていますので、業種・職種に関わらず、社会生活を送る上で、とても参考になると考えています。

今回のキーワードは「棒グラフ」です。

大まかに説明すると

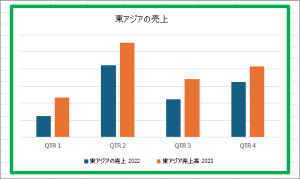

棒グラフはデータの大きさを棒で表現し、比較が容易です。

一般的には大きい順や少ない順に並べます。

棒の太さやスタートラインは統一し、間隔も均等にします。

複数の棒がある場合は色分けし、凡例を表示します。

データが多い場合は折り返しや省略が必要です。

これらのポイントを守れば、データをわかりやすくグラフ化できます。

画像出典:データを縦棒グラフで表示する - Microsoft サポート(https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E7%B8%A6%E6%A3%92%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%82%8B-d89050ba-e6b6-47de-b090-e9ab353c4c00)

棒グラフとは

棒グラフは棒の高さまたは長さでデータの大小を表し、一目で大小や高低の比較ができるグラフです。

目盛りを縦軸にとる時は棒の高さ、目盛りを横軸にとる時は棒の長さで、それぞれの項目の比較ができます。

単に数量の大小がわかるだけでなく、それぞれの項目の比較がしやすく、かつ全体の傾向や特微が捉えやすいのがメリットです。

棒グラフに並べる順番について

棒グラフを作成する際、どの順番に並べるかに特別な決まりはありません。

ただし、見やすく、比較しやすく、わかりやすくするために、一般的には数が大きな順、または少ない順から並べていきます。

調査データなどで「その他」という項目がある場合は、「その他」の割合を問わず、一番最後に並べます。

また、数の大きさを問わず、一定の順序がある場合には、その順番通りに並べたほうがわかりやすい場合も少なくありません。

たとえば、調べたデータの番号順に並べる、項目数が多い場合には五十音順やアルファベット順に並べる、都道府県データの場合、北から順に並べるなどです。

また、横軸が年や月、曜日や季節といった時間軸である場合には、時間の順に並べるとわかりやすいです。

アンケート調査の結果を棒グラフで表す場合など、質問に対する回答の割合を棒グラフで示す場合は、質問票の順と同じ順に並べるようにします。

「そう思う」、「ややそう思う」、「どちらでもない」、「あまりそう思わない」、「全くそう思わない」など、程度の順がある場合も、数量や割合の順に並べるより、度合いで並べたほうがわかりやすくなります。

棒グラフを作成する際のポイント

棒の太さが違うと見にくく、わかりにくくなるため、棒の太さを揃えることが必須です。

当然ながら、棒のスタートラインの位置がバラバラでは正しく比べられないので、スタートラインはゼロの線から始まるようにし、目盛りの間隔も揃えて作成するのがポイントです。

棒と棒の間隔も均等でないと見にくく、わかりにくくなります。

棒と棒の間隔は広すぎると比較しにくいため、一目で比較しやすい間隔にしましょう。

棒が2種類以上ある時は、棒の色を変えることや柄などを付けて分けたうえで、それぞれの棒が何を示すのかを凡例で示す必要があります。

たとえば、アンケート調査の結果を男女別に分けることや年代別に分けていくようなケースです。

1つの回答の割合の数が、ほかの回答に比べて極端に長い場合は、折り返して棒を複数並べるか、途中を省略したうえで数値を示すとわかりやすくなります。

注意点

相関と因果を混同すると、誤った把握をしてしまうので注意が必要です。

相関だけを見ると、焼きそばを食べる人はデザートにソフトクリームを食べたくなるのではないかと考えることもできますが、因果で見ると気温が原因となっており、焼きそばとソフトクリームに因果の関係がないと分析できます。

つまり、相関と因果は別々に考えることが大切です。

ソフトクリームの売上が上がるには気温が高いことが原因となるのに、相関関係から、冬場のイベントで焼きそばを売ればソフトクリームが売れると思って両者を用意しても、焼きそばしか売れない可能性があります。

本キーワードの関連情報

今回のキーワードは、ITパスポート試験シラバスの、以下カテゴリに分類されています。

試験のご参考にもなれば幸いです。

カテゴリ:ストラテジ系 / 大分類1「企業と法務」 / 中分類1「企業活動」

2. 業務分析・データ利活用

目標「身近な業務を分析し、データの利活用によって問題を解決するための代表的な手法を理解し、活用する。業務を把握する際のビジュアル表現を理解し、活用する。」

説明「身近な業務を把握して分析する手法、代表的なビジュアル表現、データ利活用、OR(Operations Research)及びIE(Industrial Engineering)の手法を理解し、活用する。」

(2) 業務分析と業務計画

・業務を分析するための代表的な手法、データの可視化手法。

②図表、グラフによるデータ可視化

・目的に応じた適切な可視化手法の選択による、他者へのデータの説明。

・不適切に作成されたグラフにだまされないこと、及びそのようなグラフを作成しないこ

と。

・データを分析して問題解決や効率化を図るための、ツール(ソフトウェアパッケージ)

の活用。

参考・引用元資料

【ITパスポート試験】試験内容・出題範囲

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html

ここまで読んで頂いて、誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。